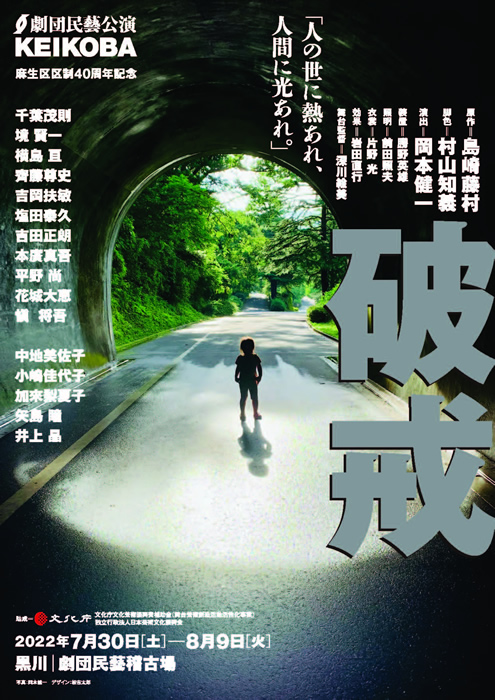

劇団民藝稽古場特別公演『破戒』(はかい)は、岡本健一が演出した舞台作品である。島崎藤村の原作を村山知義が脚色した本作は、1948年の民衆芸術劇場(第1次民藝)旗揚げ公演以来、74年ぶりの劇団民藝による上演となった。2022年7月30日から8月9日まで、川崎市麻生区にある劇団民藝稽古場で上演された。

劇団民藝が東京青山から川崎市麻生区へ拠点を移転してから40周年を迎える2022年、この記念の年にあわせて新たな創造と出会いの場としてKEIKOBA(稽古場公演)が立ち上げられた。その開幕作として、俳優にして演出家としても活動する岡本健一を迎え、島崎藤村の名作を舞台化した。

本作は、1948年に民衆芸術劇場が上演した記念碑的作品であり、同年は水平社宣言100周年にも当たる。世界規模で広がる格差社会と差別の問題を背景に、共生をテーマとした意欲作として位置づけられた。

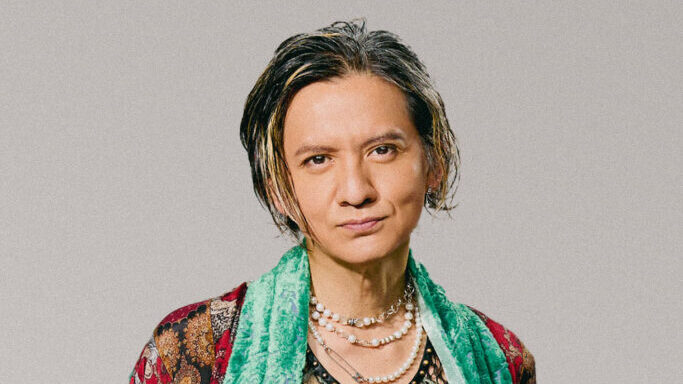

岡本健一の演出について

岡本健一の演出は、抽象化と普遍化を一貫したコンセプトとしており、明治期の長野県という固有の時代・地域設定から距離を置き、現代社会における差別問題を問い直す形で展開された。

舞台装置は勝野英雄が担当し、客席に張り出した方形の高舞台と、その周囲の抽象的な空間で構成された。能舞台を思わせる簡素な設えにより、どのような場所にでもなりうる可変的な空間が創出された。衣裳は片野光が担当し、時代性・地域性を削ぎ落とした筒袖の上下セパレート衣装を採用することで、物語を普遍的に提示する意図が貫かれた。

岡本は本演出において音楽を自ら担当し、舞台の音響も含めた総合的な演出構想を展開した。

主人公瀬川丑松が教室で自らの被差別部落出身を明かす場面は、岡本演出の意図が最も顕著に表れた箇所である。村山知義の脚本では、多数の子役による生徒が登場する場面であったが、岡本演出ではこれを変更し、高舞台中央に立った丑松によるモノローグとした。他の登場人物たちはベール状の布を被った姿で、高舞台と客席の間に座り、舞台上の告白を聴く形に統一された。

さらに、演出の狙いは舞台上の登場人物だけに向けられたものではない。この場面では舞台上のみならず、観客席にも照明が当たり、舞台上の丑松の言葉は観客に向けて語りかけられる調子で演じられた。それまで暗闇のなかで傍観者として物語を追いかけてきた観客は、にわかに飯山小学校の生徒の立場に置かれることとなった。観客は丑松の告白に対面したとき、被差別者を個人として見て敬意を保つか、それとも差別の構造にとらわれ、さらなる差別に加担するのかの選択を迫られる形となった。

この演出手法により、作品は明治期の長野における部落差別という個別の状況から距離を置き、現代日本に生きる観客の周りに遍在するさまざまな差別ともイメージを重ねえる形で展開された。

創作背景

岡本健一が『破戒』を選んだ理由について、彼は初日直前の公開稽古場解説において、1948年に劇団の第1回公演として上演された本作の歴史的重要性に言及した。彼は、劇団が新たに拠点を移転した記念の年という文脈のなかで、劇団のルーツとなる作品に改めて向き合うことの意義を述べた。

一方で、岡本は70年以上ぶりに劇団民藝の舞台で開かれた原本を手にしたとも述べており、その古い台本を丹念に読み込むプロセスのなかで、作品が持つ人間の尊厳に関わる普遍的な問題を発見したとしている。

あらすじ

長野県飯山の小学校で教鞭を執る瀬川丑松は、誰にも言えない秘密を抱えていた。出自のことである。父親から身分を隠すことを訓戒されていた丑松は、親友の土屋銀之助や生徒たちにも出身を明かしていなかった。

しかし、人権家猪子蓮太郎の著書に感化された丑松は、人生の葛藤を深く悩むようになる。一方、校長と結託した勝野文平は、丑松と銀之助を学校から追い出す口実を探っていた。その時、丑松の元に父親が亡くなったという報せが届く。さらに敬愛する蓮太郎も襲撃により命を落とす。二人の死に直面した丑松は、ついに覚悟を決める。

公演概要

2022年7月30日(土)~8月10日(水)

神奈川県 劇団民藝稽古場

原作:島崎藤村

脚色:村山知義

演出:岡本健一

出演:千葉茂則、境賢一、横島亘、齊藤尊史、吉岡扶敏、塩田泰久、吉田正朗、本廣真吾、平野尚、花城大恵、愼将吾、滑川龍太、小守航平、大友祐晟 / 中地美佐子、小嶋佳代子、加來梨夏子、齊藤みのり、石川桃、矢島瞳、井上晶、船津優舞

※7月28日から31日までの公演は新型コロナウイルスの影響で中止になり、8月9日18:30開演回と10日13:30開演回が追加公演になりました。