『グレイクリスマス』(ぐれいくりすます)は、劇作家・斎藤憐による日本の舞台作品。1945年の敗戦直後から1950年までの5年間を、旧華族・五條伯爵家で迎えるクリスマスの時間を通じて描く群像劇である。民主主義の理想と占領下の日本という歴史的転機を背景に、階級制度の廃止や戦争特需など激動する時代の中で翻弄される登場人物たちの人間ドラマが展開する。

本稿では、2018年12月に劇団民藝により上演された版について記述する。この公演は民藝初演から四半世紀を経た新たな舞台化であり、客演として岡本健一を迎え、演出家・丹野郁弓により新しい解釈での上演が実現された。

『グレイクリスマス』は斎藤憐の代表作で、戦後日本の価値観の急速な変化と人間の適応という普遍的なテーマを舞台にしている。作品の背景には、敗戦直後から朝鮮戦争勃発まで(1945年から1950年)という、日本国憲法の制定、華族制度の廃止、アメリカによる占領政策の転換など、政治的・社会的に劇的な変化が続いた時代が設定されている。

舞台上では、敗戦後にアメリカ進駐軍に母屋を接収された旧華族の五條伯爵家の人々が、離れの建物でクリスマスの宴を開きながら、時代の波に翻弄される様が描かれる。登場人物は18人に上り、華族、庶民、アメリカ兵、朝鮮人など様々な階層や国籍の人物が交錯する。

丹野郁弓による2018年の演出は、過去の演出作品を引き継ぎつつも、平成から令和への時代転換期における作品の現代性を強調した解釈として注目された。

あらすじ

1945年のクリスマス・イブ。新憲法下で華族制度が廃止された旧五條伯爵家は、母屋をアメリカ占領軍に接収され、離れの建物で暮らしていた。伯爵家の人々は、進駐軍の将校たちを招いてクリスマスの宴を開く準備をしていた。伯爵の後妻・華子は、日系二世の軍人・ジョージ・イトウに惹かれ、民主主義の理想について語る彼に心を寄せるようになる。

一方、食料調達や黒いビジネスを仲介する闇屋の権堂が家に出入りするようになり、彼はやがて伯爵家の財産を失わせたり、伯爵の娘・雅子の心を揺さぶったりと、不穏な影響を与えていく。

1950年の朝鮮戦争勃発により、アメリカの占領政策が反共政策へと急変する。華族の男たちは経済特需によって再び権力を握る機会を得るが、在日コリアンである権堂は追われる身となり、伯爵家に逃げ込む。しかし、権堂を助けることを拒んだ雅子の決断は、彼女自身の人生をも大きく変えることになる。

ジョージは朝鮮戦争で出兵し、帰らぬ人となる。華子は彼の遺品のオルゴール音に耳を傾けながら、日本国憲法の前文を暗唱しつつ、一人静かにダンスを踊る。その姿は、戦後の理想と現実のずれ、そして激動の時代の中で失われたものへの深い思いを象徴している。

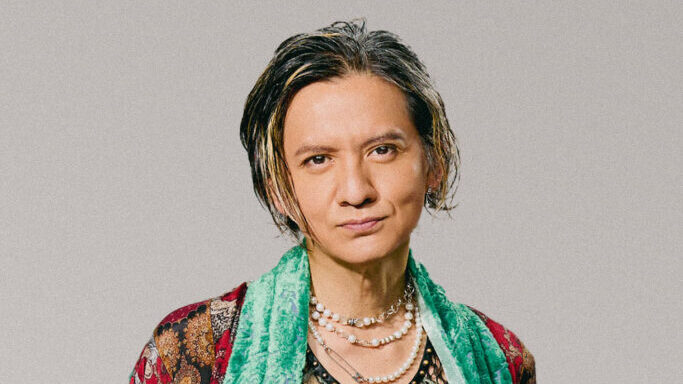

岡本健一の役割

2018年版での客演として招かれた俳優の岡本健一は、闇屋・権堂という人物を演じた。権堂は本作における最も複雑で重要なキャラクターの一つである。

権堂は、作中で明かされるように、在日コリアンの青年である。敗戦直後の無法地帯に近い状況の中で、食料調達やブラックマーケットでのビジネスを通じて、急速に力を得ていく。彼は旧華族の伯爵家に接近し、詐欺的な事業話を持ちかけたり、伯爵の息子にヒロポンなどの危険物を勧めたりと、自分より高い身分を持つ者たちに対して支配や報復のような行動を取る。同時に、伯爵家の令嬢・雅子には、彼女の切実な愛を受けながらも、その愛が実ることのないまま彼女の心を揺り動かす。

作品の後半で朝鮮戦争が勃発すると、権堂は反共政策への転換により追われる身となり、かつては支配下に置いていた伯爵家に逃げ込むことになる。しかし、そこで雅子からの救いの手は拒まれ、銃声とともに舞台から消える。この劇的な転換は、戦後の価値観の激変と、時代の波に翻弄される個人の無力さを象徴している。

岡本健一による権堂の演技は、演劇評論家やリサーチによるレビューから、迫真の力強さと複雑な人間性の描出で高く評価された。劇団民藝の演出家・丹野郁弓は、権堂について「物語を縦横無尽に牽引する」役と位置づけ、「岡本健一さんを客演でお迎えし、より厚味のある群像劇に仕上がった」とコメントしている。

劇評の中では、権堂というキャラクターの機能について、「何も持たない平民が、おっきな権力を持つ者に、無法地帯と化した時代だからこそ、ここぞとばかりに仕返しをしているようにも見えていたんだけど、そんな簡単な話しじゃなかったぁあああ!」という指摘がされており、岡本健一はこうした多層的で曖昧な人物造形を舞台上に実現した。

権堂が舞台で韓国語を発して激しく言葉をまくしたてるシーンは、観客にとって大きな衝撃となり、作品が単なる懐旧的な戦後ドラマではなく、民族問題や差別構造にも深く切り込んでいることを印象づける要素となった。

キャスト

- 五條伯爵:千葉茂則

- 伯爵夫人・華子:中地美佐子

- ジョージ・イトウ(日系二世の軍人):塩田泰久

- 権堂(闇屋):岡本健一(客演)

- 伯爵令嬢・雅子:神保有輝美

- 伯爵嫡男・紘一:岩谷優志

- その他の劇団民藝メンバー

上演日程

2018年12月7日(金)~19日(水)

会場:三越劇場(東京都)

前売開始:2018年10月26日(金)

12月16日(日)の終演後には、岡本健一を含む主要出演者と演出家・丹野郁弓が参加する交流会が開催された。

作品の特徴

『グレイクリスマス』は、チェーホフの『三人姉妹』や『桜の園』と比較される構成を持つ作品として評価されている。敗戦直後の歴史的混乱の中で、社会の急速な変化に対して、個々の人物が異なる適応の仕方を示す点が劇的な張力を生み出している。

特に、作品は男女の適応の相違を強調する。伯爵家の女たちは、英語や社交スキルを活かして進駐軍の将校との関係を築き、目新しい時代への適応をたくましく遂行する。一方、男たちは権力喪失による苦悩を抱えながらも、やがて朝鮮戦争特需による経済的復活に依存することで、政治的・軍事的な流れに組み込まれていく。この適応の過程は、女たちのそれが相対的に「美しい」とされるのに対して、男たちのそれは「醜い」と描写される。

劇の終幕で、華子が日本国憲法の前文を暗唱しながら、オルゴール音に合わせて架空のジョージとダンスを踊る場面は、抒情詩と叙事詩が高度に一体化した表現として注目されている。雪が積もらない「グレイ(灰色の)クリスマス」という題名は、ジョージが語る理想的な「ホワイトクリスマス」との対比を示唆し、戦後日本の民主主義的理想が必ずしも美しく達成されたのではないことを暗に示唆している。

歴史的背景と作品の深さ

作品の時間設定である1945年から1950年は、日本近代史において極めて重要な時期である。敗戦直後の混乱、日本国憲法の制定(1946年施行)、華族制度の廃止(1947年)、朝鮮戦争の勃発(1950年6月)といった歴史的事件が舞台の背景で次々と起こる。

権堂というキャラクターに在日コリアンという設定を付与することで、斎藤憐は、戦後日本の民主化と法の支配という新たな理想のもとでも、なお継続する民族差別や支配構造といった問題系を作品に組み込んでいる。朝鮮戦争時の在日朝鮮人への抑圧といった歴史的事実は、作品に高度な政治性と歴史性をもたらしている。